《伊豆的舞女》是以作者19岁(1918年)之时的伊豆之旅为素材而创作的自传体小说,作品中的“我”即是高中时代的川端康成,所以说到作品创作背景首先要从作者的身世开始入手。

电影介绍

作者幼失怙恃,两岁丧父,三岁丧母,由祖父母扶养,在姐姐和祖母相继去世后,16岁时他最后一个亲人、双目失明的祖父也去世了。从小体弱多病的川端康成常年幽闭家中,心理十分的敏感和寂寞,年幼失去双亲,不幸的身世使他形成一种孤僻的“孤儿气质”“受恩惠者气质”。这种性格以及它所带来的令人窒息的忧郁情绪,在东京的喧嚣对比下显得愈发明显,为了从这种压抑的情绪中逃脱,作者踏上了伊豆的旅程。

电影幕后

小说中“我”平等待人的品质是铺垫这场温馨之旅的基石。一路走来,作为大学预科生的“我”接触到的人形形色色,尤以社会下层人居多,但却能始终保持谦和与关注的态度。正是这种品质,赢得巡回艺人的信任与尊重,也是“我”能与他们相伴旅行的基础。《伊豆的舞女》“自始至终都带有一种淡淡的哀愁”。小说以“山路变得弯弯曲曲”起笔,不禁让人联想到人生道路的坎坷艰难。加之此刻阵雨来袭,而此时“我”正独自旅行来到伊豆则更给人以孤寂寥落之感。一股阴郁哀怨的基调由此而生。停留在山顶茶馆的片刻,“我”见到了茶馆老太婆的老伴——“他浑身青肿,活像个溺死的人”。这位老者由于长年患中风病,濒于瘫痪,身旁的一些治疗就诊的书信和纸带已堆积如山了。就是对待这样一个在老太婆自己看来都是“有失体面的模样”,“我”没有厌恶嫌弃,言行之中却充满了关注。耐心地听着老太婆的叙述,之后又留下一个五角钱的银币。在与老太婆这段简短的会面中,“我”虽说话不多,但每句几乎都充满着对老头子的同情与关切。在茶馆与其道别时就“由衷”地说道,“老大爷,请多保重,天快变冷了”,而在老太婆执意多送“我”又一程时,第二次离别前,“我”对老太婆说的还是“老大爷一个人在家”,这其中尽管也包含着“我”想尽快摆脱老太婆去追舞女一行的托辞,但不可否认的是“我”心中存有对老头子的关切与爱心。老太婆称呼“我”为“少爷”,并且老太婆作为一位长者却要对“我”这个二十岁的高等学校学生使用敬语“您”,这些都体现出“我”与老太婆之间身份地位的差别。而“我”的言行举止之中毫无不敬怠慢之意,这无疑都给二位老者以温馨之感,以致在“我”同老头道别时,尽管老头子非常的吃力,他仍努力地转动着他黄色的眼睛,微微地点点头。而这段对于“我”能平等待人的品质的描述恰是为“我”与巡回艺人之间交往做下铺垫。[3] “我”对舞女的好感和思慕之情确实始于舞女的美貌,并因她的身份、职业产生过一时的邪念,但最终,舞女的纤尘不染、纯真无邪和质朴善良净化了“我”的心。作品中, 作者也是把初恋少女的纯洁视作一种人生理想来渲染的。[4] 文章结局部分写道: 我的头脑恍如变成了一池清水,一滴滴溢了出来,后来什么都没有留下,顿时觉得舒畅了。这实际上是在悲哀中由于人们心灵的相互交流、相互抚慰而产生的和谐、幸福的理想境界。“我”感到一切都融为一体了,开始自然地接受别人的好意,也自然地去帮助弱小。原本孤僻、内向,拒绝接触社会,融入社会的“我”,心灵得到了彻底的净化。但“我”对舞女似恋非恋的思慕之情却不得不在青春的遗憾与叹息中走向哀婉的结局。青年学生感觉体验到的环绕舞女的社会气氛是悲哀的,而自己“孤儿根性”的心灵底色本来就是悲哀的,因此形成了《伊豆的舞女》悲凉的基调。[4]

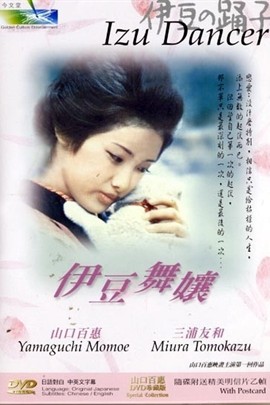

电影封面

-

- 难倒你了消失的夫妻通关方法

- 2024-06-02

-

- 难倒你了消失的夫妻通关攻略分享

- 2024-06-02

-

- 战双帕弥什映像潜渊玩法攻略分享

- 2024-06-02

-

- 战双帕弥什映像潜渊玩法详情

- 2024-06-02

-

- 抖音文字的奥妙游戏攻略大全

- 2024-06-02

-

- 文字的奥妙贪吃蛇攻略 贪吃蛇关卡怎么过?

- 2024-06-02